商城网站建设推广iis怎么做网站

JVM

- 1. JVM 的内存划分

- 2. JVM 类加载机制

- 2.1 类加载的大致流程

- 2.2 双亲委派模型

- 2.3 类加载的时机

- 3. 垃圾回收机制

- 3.1 为什么会存在垃圾回收机制?

- 3.2 垃圾回收, 到底实在做什么?

- 3.3 垃圾回收的两步骤

- 第一步: 判断对象是否是"垃圾"

- 第二步: 如何回收垃圾

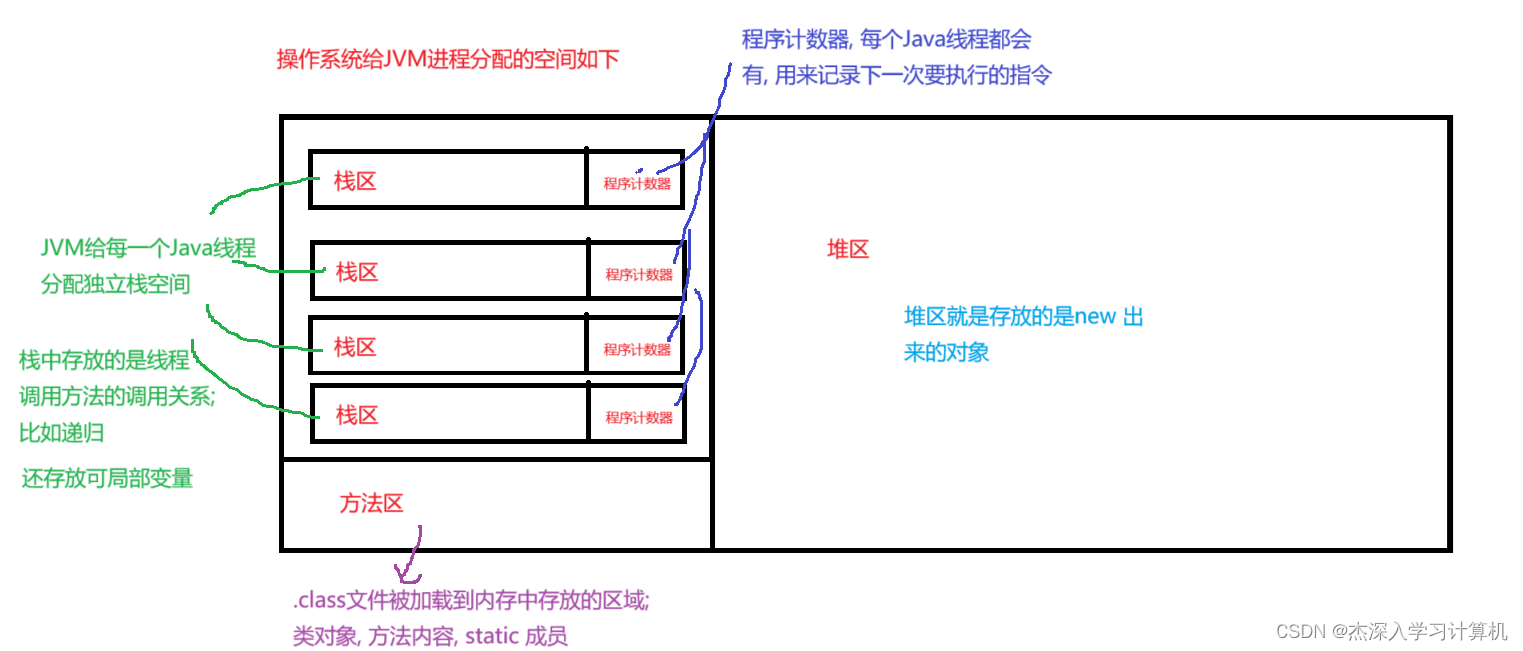

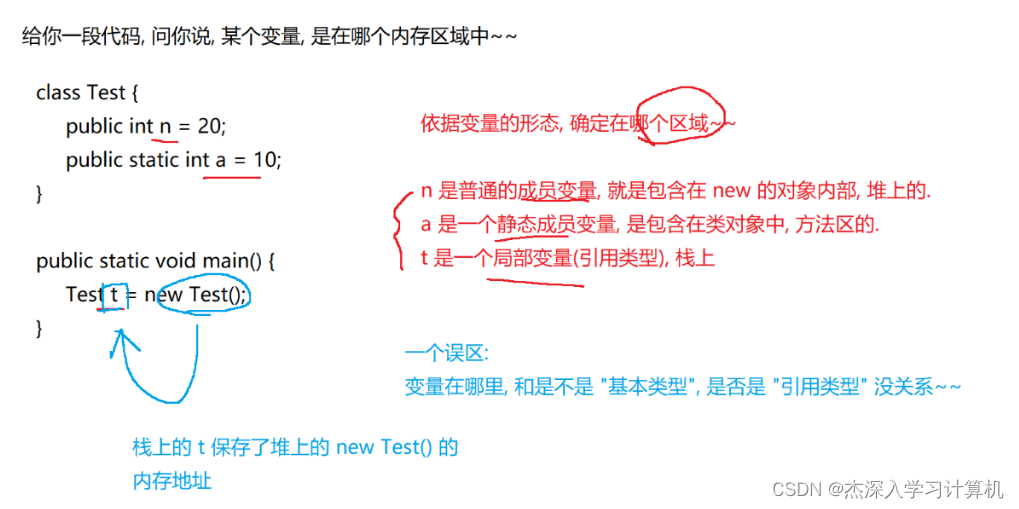

1. JVM 的内存划分

- JVM 其实就是一个Java的进程

- 一个进程运行过程中, 就要从操作系统这里申请到一些内存资源, JVM当然也是如此, 搞一大块内存, 供Java代码执行时使用

- JVM把这一块内存, 又划分出几个区域来, 作为不同的用途

例题

2. JVM 类加载机制

- 类加载机制就是将类从磁盘加载到内存当中

- Java 程序, 最开始写的是一个 .java 文件, 编译成 .class 文件 (字节码)

- 运行 java 程序, JVM就会读取 .class 文件, 把文件的内容, 放到内存中, 并且构造成 class 对象 (类对象)

2.1 类加载的大致流程

- 加载 找到 .class 文件, 打开并读取文件内容, 并且尝试解析格式

- 验证, 检验一下当前 .class 文件是否符合格式要求

- 准备 给对象分配内存

- 最终目标, 是构造出完整的类对象, 分配内存 + 初始化

- 分配出来的空间, 内容都是 0 此时此刻, 类对象上static也是0

- 解析

- 主要是初始化类对象中涉及到的一些字符串常量

- 其实字符串常量已经在 .class 文件中有了, 直接读到内存中就行了

- 将常量池内的符号引用替换为直接引用的过程,也就是初始化常量的过程。

- 符号引用: 此时.class 文件中, 不知道字符串真实的内存地址在哪里的, 只能知道一个相对偏移量, 知道字符串的内容在 .class 文件的哪个地方, 等到把字符串内容加载到内存中之后, 就可以把 真实的地址, 替换 到刚才的符号引用这里了

- 初始化 堆类对象进行更具体的初始化操作, 初始化静态成员, 执行静态代码块, 加载父类 …

2.2 双亲委派模型

什么是双亲委派模型

- 类加载的时候, 需要先找到 .class 文件

- 双亲委派模型就是用来描述找 .class 文件的过程的

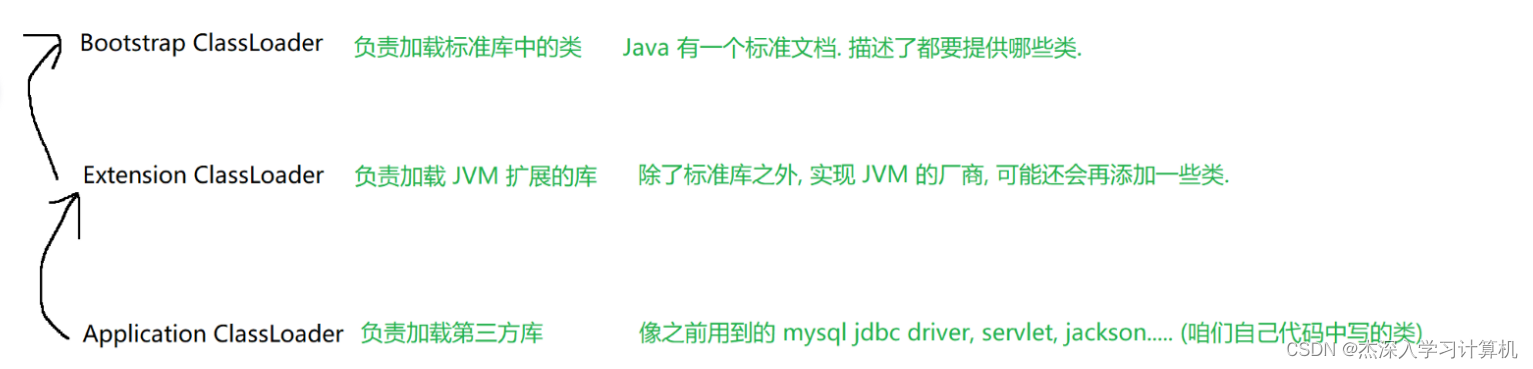

JVM 中的三个类加载器

- 此处的"父子" 不是父类, 子类的继承关系, 而是一种组合关系

- "子类"对象中存储了"父类"的引用

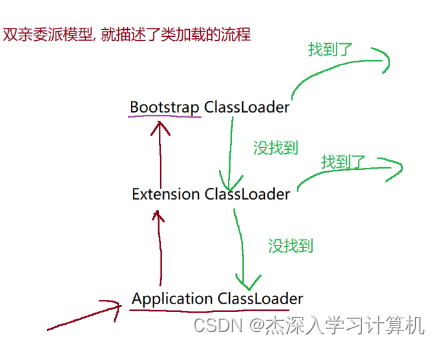

双亲委派模型描述找 .class 文件具体过程

- 从 Application ClassLoader 开始

- 不会立即就搜索第三方库的目录, 而是先把加载任务委派给父亲, 让父亲先尝试加载

- 到了 Extendsion ClassLoader

- 也不会立即就搜索扩展库的目录, 也是把加载任务委派给父亲, 让父亲先尝试加载

- 到了 Bootstrap ClassLoader

- 也不想立即搜索标准库, 而是也想把任务委派给父亲, 但是 Bootstrap ClassLoader 没有父亲, 就只能自己动手来搜索了

- 如果找到了诶这个类, 就会进行后续的加载(也就是和 Extension 和 Application 都没关系了)

- 如果没有找到这个类, 任务就会仍然交回给 孩子 完成

- 任务回到了 Extend ClassLoader

- 就要搜索扩展库的目录, 看有没有匹配的 .Class 文件

- 如果找到了诶这个类, 就会进行后续的加载(也就是和 Extension 没关系了)

- 如果没有找到这个类, 任务就会仍然交回给 在 孩子 完成

- 任务回到了 Application ClassLoader

- 就要搜索第三方库的目录 (往往就是你项目目录, 以及和JVM 的一些配置项有关 -classpath 有关)

- 如果找到类, 就进行后续加载;

- 如果没找到, 就会抛出一个异常

双亲委派的目的

- 明确了优先级

- 标准库的类最先加载, 扩展库其次, 第三方库最低

- 避免了程序的代码对标准库产生的负面影响

2.3 类加载的时机

- 创建类的实例

- 使用了类的静态方法/静态属性

- 子类的加载就会触发父类

类加载的之后, 就不需要再次加载了;

所以类加载是以懒汉模式进行加载的~

类卸载 (把类对象干掉)

-

特殊情况

-

一般来说类加载了之后, 就不必考虑卸载, 一直保持到程序运行结束

-

有特定的场景, 可能需要用到 卸载 操作

- 有的服务器, 需要打 “热补丁”

- 代码有bug, 正常操作应该是修改代码, 重新编译, 用新版本的程序替代就版本 – 重启服务器

- 有些情况, 服务器不方便重启, 就可以 “打补丁”, 通过一些特殊手段, 把需要提黄的类给卸载掉, 直接用加载好的 类 替换 (新版代码), 这样不重启也能更新代码

3. 垃圾回收机制

3.1 为什么会存在垃圾回收机制?

内存泄漏

- 垃圾就是进程向操作系统申请内存, 使用完后没有释放, 导致内存泄漏

- 内存泄漏是一件很危险的事情, 短时间看起来程序运行正常, 而内存泄漏一段时间后, 服务器就会出现明明正在使用的内存挺少的, 但是就是无法再次申请内存了!

- 内存泄漏就像一个不定时的定时炸弹一样, 十分的危险

各个语言的解决方法

- C语言: 完全靠程序员手动释放(不靠谱)

- C++: 引入了只能指针问题

- java / Python / Ruby / PHP / Go: 引入了垃圾回收 (GC)

- 最大程度释放了程序员

- 但是需要消耗额外的系统资源, 消耗一定的时间, 可能会带有 STW 问题

- Rust 另辟蹊径, 强编译期检查

- 号称是能够做到更高效, 更强大的释放内存的效果, 内存安全

- 但是语法复杂, 与C++的语法有过犹而不及, 上手困难

3.2 垃圾回收, 到底实在做什么?

对于java来说, 回收其实是 “对象” 而不是 “字节”, GC 并非判定几个字节是不是垃圾, 进一步的进行回收的

JVM 中有好几个内存区域, GC 回收的是哪里的对象?

- 栈空间不需要 GC 回收, 栈里面包含很多 “栈帧”, 每个栈帧对应一个方法, 该方法执行结束, 此时这个栈帧就销毁了; 栈帧上的局部变量是啥的自然销毁;

- 程序计数器同理, 线程销毁, 自然跟着销毁

- 方法区, 类对象, 很少会涉及到对象的卸载

- 所以, 堆是GC的主要战场!!

3.3 垃圾回收的两步骤

第一步: 判断对象是否是"垃圾"

"垃圾"的定义

- 如果一个对象, 在后续代码中, 不会被继续使用到了, 就可以视为是垃圾了

- 也就是说, 一个对象, 如果没有任何引用指向他, 就可以认为是垃圾了

- 所以, 判断一个对象是否是垃圾的关键, 就是看这个对象是否有引用指向它

判读是否是垃圾的思路一: 引用计数

-

原理

- 给对象里面安排一个计数器, 每次有引用指向它, 就把计数器 +1, 每次引用被销毁, 计数器 -1, 当计数器 为0 的时候, 意味着该对象就是垃圾了

-

缺点

- 空间利用率比较低, 浪费更多个内存空间

- 如果引用计数分配了 2 哥字节, 对象本体才 4 个字节的话, 引用计数就浪费了 50 % 的空间, 如果代码中都是这种小对象, 并且数量众多, 此时浪费就非常明显了

- 存在循环引用的问题, 导致对象不能正确识别为垃圾

- 空间利用率比较低, 浪费更多个内存空间

-

注意: 该思路不是JVM采用的方案

判读是否是垃圾的思路二: 可达性分析 – JVM 采用的方案

- 原理

- JVM 首先会从现有代码中的能直接访问到的引用出发, 尝试遍历所有能够访问的对象, 只要对象能访问到, 就会标记成 “可达”, 完成整个遍历之后, 可达之外的对象, 也就是不可达, 也就相当于是垃圾了

- 直接访问到的引用:

- 栈上的局部变量

- 常量池里的引用

- 方法区中的静态成员

- 缺点

- 存在遍历扫描, 所以需要消耗一定的时间, 但是不会引入额外的空间

- 代码执行过程中, 一个对象是否是垃圾, 这件事, 往往是 “动态变化” 的;

- 上述可达性分析的扫描,是持续的, 周期性的

第二步: 如何回收垃圾

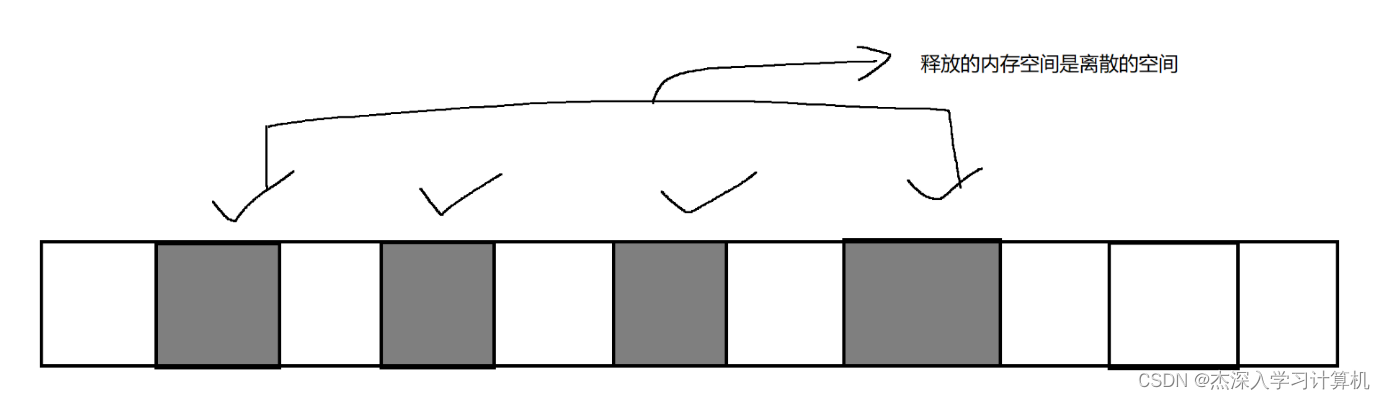

方法一: 标记清除(直接释放)

- 直接释放对象, 就可能引起 “内存碎片化”

- 申请内存的时候, 都是申请的 “连续” 内存空间

- 释放内存, 就可能会破坏原有的连续性 – 导致 “有内存, 但是申请不了”

- 这种问题, 还是挺严重的, 内存碎片化随着程序的运行越来越多, 越来越碎片化, 内存就更难申请了

方法二: 复制算法

- 通过冗余的内存空间, 把有效对象复制到另一部分空间, 避免内存碎片化

- 把一个对象, 分成两份, 用一份, 丢一份

- 把左侧区域中, 有效的对象, 复制到右侧

- 接下来就可以使用右侧区域了, 用了一段时间, 也会有很多对象, 也是同理, 把有效对象复制会左边, 把右侧区域统一释放

- 但是复杂的内容多, 开销很大, 而且内存利用率也不高

方法三: 标记整理

- 顺序表删除元素, 搬运

- 这样的方法, 避免了刚才复制算法内存利用率低的问题

- 但是, 搬运元素的成本, 也是比较高的

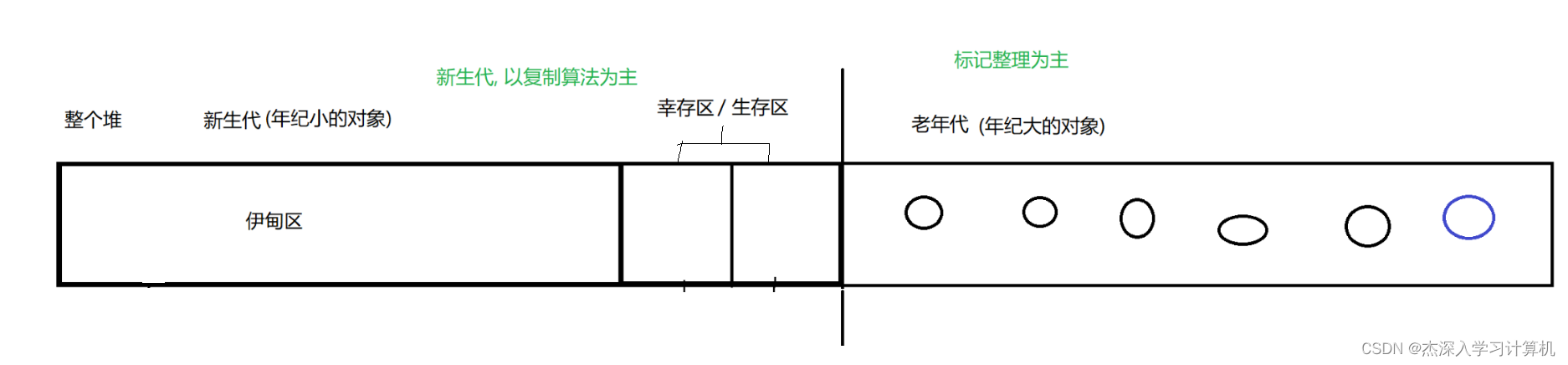

JVM 采用的方法 – 集百家之长 : 分代回收

- 结合上述方案, 做了一个综合性质的方案

- 在不同的场景下, 使用不同的回收方式, 扬长避短

分代回收

-

一个基本的"经验规律"(通过实验观察, 总结出来的规律) : 一个东西存在的越久, 继续存在的可能性就很高

-

Java 中, 对象也就分成两大类

- 生命周期特别特别短的

- 生命周期特别特别长的

- 当然也有不长不短的(出现概率更低)

-

Java中对象的年龄是依据 GC 扫描次数来增长的, 挺过一次扫描就增长一次

-

按照对象的年龄来指定不同的回收策略

-

新生的对象

- 伊甸区

- 虽然空间看起来不小, 实际上这里的对象, 绝大部分无法活过一轮 GC – 第一轮 GC 扫描到达的时候, 这个对象就已经是垃圾了

- 第一轮 GC 经过之后, 剩下的还没挂的对象, 就会通过复制算法, 复制到 幸存区

- 幸存区

- 这里是大小相同的两部分空间, 每次只有其中一块

- 继续使用复制算法

- 如果一个对象在幸存区中, 经过了好多轮, 仍然坚挺没有挂, 则就说明这个对象应该是 "生命周期特别长"的了, 这个时候, 对象来到了老年代了

- 伊甸区

-

老年代对象

- 采用标记整理的方法来释放内存

-

新生代, 扫描频次是比较高的; 每一轮 GC 留下的有效对象都不多, 复杂算法的开销不大

-

老年代, 扫描频次就降低了; 不太会有对象真销毁, 此时标记整理的开销也不大